「フードビジネス論」(ライフプランニング学科授業紹介)

みなさん、こんにちは。「フードビジネス論」担当の野間万里子です。

「フードビジネス」と聞くと、あなたはどんなものを思い浮かべますか?

直訳すると「食に関連する事業」ということなので、よく行くカフェやレストランなど、そこで食事をするいわゆる外食産業が思い浮かびましたか?

またはスーパーやコンビニのような、食材や調理済み食品を買って帰るお店を思い浮かべた方もいるのではないでしょうか。

最近は食品値上げのニュースが続いているので、カップ麺やお菓子、パンなどの食品メーカーを思い浮かべた方もいるでしょう。

この授業では、わたしたち消費者から直接みえる食関連の事業・経営に、さらに、食品メーカーとスーパーを結ぶ卸売業、原料を生産する農業・水産業・畜産業なども含め、広く「フードビジネス」について学びます。フードビジネスの経済規模は80兆円超!

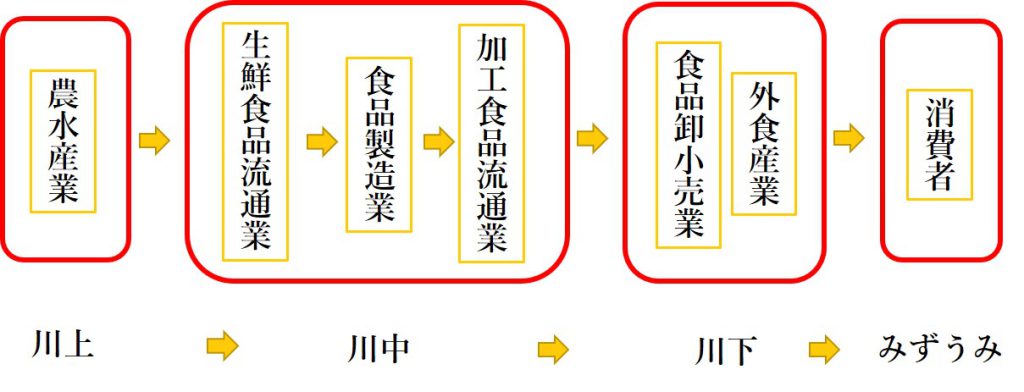

この授業では、フードビジネスの事業主体をバラバラに扱うのではなく、上の図に表したように、川の流れのような連続したものとして考えます。

この図では、川の流れの行きつく先は、海ではなく「みずうみ」になっていますね。

なぜなら食料は生命維持に不可欠であり必要量の下限が存在すると同時に上限も存在しているからです。「今月はお金が厳しいから」といってまったく食べないわけにはいきませんし、逆に「臨時収入が入ったから」といって普段の3倍まとめて食べておくわけにはいきませんよね。

フードビジネスとは、わたしたちの「胃袋」という限られた市場の中でシェアを確保する必要があります。どんどん拡大する市場でのマーケティングとは異なる戦略が必要となります。

また、年間を通して安定的に食を提供することも求められます。ここでいう安定的とは、量の問題だけでなく質つまり安全性の問題も含まれています。安定的供給のために、さまざまな政策的介入(法規制)がされています。

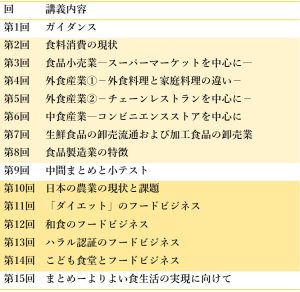

こうしたフードビジネスの特徴を踏まえ、授業ではこの川の流れをみずうみ・川下から川上へとさかのぼり、それぞれの段階の特徴や仕組みを理解してもらいます。

全15回の授業後半では、現代社会における食の変化をフードビジネスの観点から理解するために、「ダイエット」や「こども食堂」といったトピックを取り上げ考えていきます。

実際の授業は動画によるオンデマンド形式で進めていきます。

毎回ドリルを実施するほか、授業で理解できたことのまとめや質問を提出してもらいます。「分かりにくかったことはおきざりにしない」をモットーに、次の授業時に質問に答える動画も合わせて配信していきます。

卒業後食関連企業への就職を考えている方、将来自分で飲食店を開きたいという方はもちろん、消費者として食品が私たちの手元に届くまでの仕組みを理解しておきたいという方にも、おすすめです!

RELATED 関連記事

学科カテゴリ

アーカイブ

最新の記事

- 8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

-

美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

- 8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

-

化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

- 7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~