【教員が語る!専門分野と研究室紹介 vol.15】~栄養教育学第2研究室編~

- #大学の先生

- #教員が語る!専門分野と研究室紹介

- #研究室

皆さんこんにちは!健康栄養学科です🥕

今回の教員が語る!シリーズは、栄養教育学第2研究室の上田先生です!

①研究室名・分野紹介―栄養教育学とは?

多様な食べ物や多くの栄養情報を手軽に入手できる社会では、健康を維持するために、情報を吟味し、健康に良い食物を選び、食事を整える必要があります。

健康や栄養・食生活に関してさまざまな研究分野から新しい知見が発表されていますが、私たちがそれらを日々の生活で実践しなければ意味がありません。栄養教育学は、さまざまな知見を人々にわかりやすく伝え、実践してもらう橋渡しをする学問です。

特に、「食べ方」は幼少期に基礎が培われ、生涯にわたって継続されやすいことから、発達の早い段階に栄養教育を行うことが重要です。そこで、栄養教育学第2研究室では、こころもからだも健康的な食習慣を身に付けてもらうことを目標に、子どもの食行動と栄養教育方法に関する研究、子どもが健やかに育つための周囲の人々の支援のあり方に関する研究を行っています。

②主な担当科目(専攻|年次)

栄養教育論A(食物|2年)

栄養教育論B(管理|2年)

応用栄養学B(食物|2年)

応用栄養学実習(食物|2年)

栄養教育論実習A(食物|3年)

栄養教育論実習B(食物|3年)

③卒業論文で扱っているテーマについて

2022年度までは保育所や幼稚園、障害児入所施設などで、子どもたちの育ちを支える周囲の方々と共に子どもたちに栄養教育を行い、効果を検証する研究を行ってきました。

2021年度のテーマ

●保育所における子どもの食事観察評価シートの利用可能性の検討

●福祉型障害児入所施設における動画を用いた施設指導員による調理教育の経過評価

2022年度のテーマ

●福祉型障害児入所施設における調理実習プログラム参加者の自信度と調理技術の変化

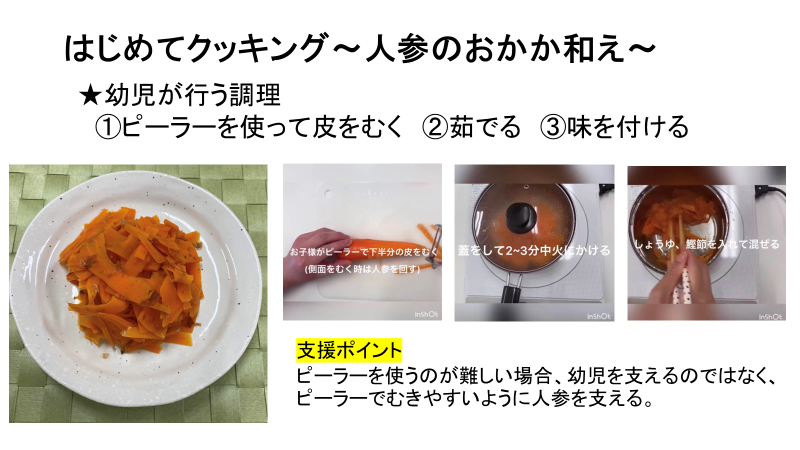

●大学・附属幼稚園・家庭を結ぶ幼児調理実習プログラムの実施と評価

(▲子どもたちが幼稚園の調理実習で作った料理をご家庭でも作れるよう、動画を作成して保護者にポイントを伝えました。)

2023年度については、地域(東大阪市)のお寺で開催されている「子ども食堂」(週1回)にゼミ生がボランティアとして参加して調理のお手伝いを行っており、地域の子どもたちに食事を提供しながら子どもたちとのかかわりを学び、卒業研究を行っています。

8月27日には、お寺の夏祭りに参加してくれた子どもたちの希望者を対象に、ゼミの学生が「五感で学ぶ食育クッキング」を2回(計30名)行いました。メニューは「紅ずいき(なにわ特産品)のごまあえ」で、初めに里芋の株を子どもたちに見せながら、ずいきがどの部分を食べているかについて説明し、安全に調理を行うための注意点を話した後、子どもたちに、ずいきの皮をむく、ゆでた時にずいきが膨らむ様子を観察する、一人一人がすり鉢でごまをすり、調味料を加えてずいきを和えて食べるなどの体験をしてもらいました。ずいきを初めて食べる子どもたちばかりでしたが味の評判はよく、クッキング後のアンケートには、調理が「楽しかった」、「またやりたい」と回答していました。学生にとって、これまでに学んできたことを活かし、子どもたちに分かりやすく伝える貴重な経験になりました。

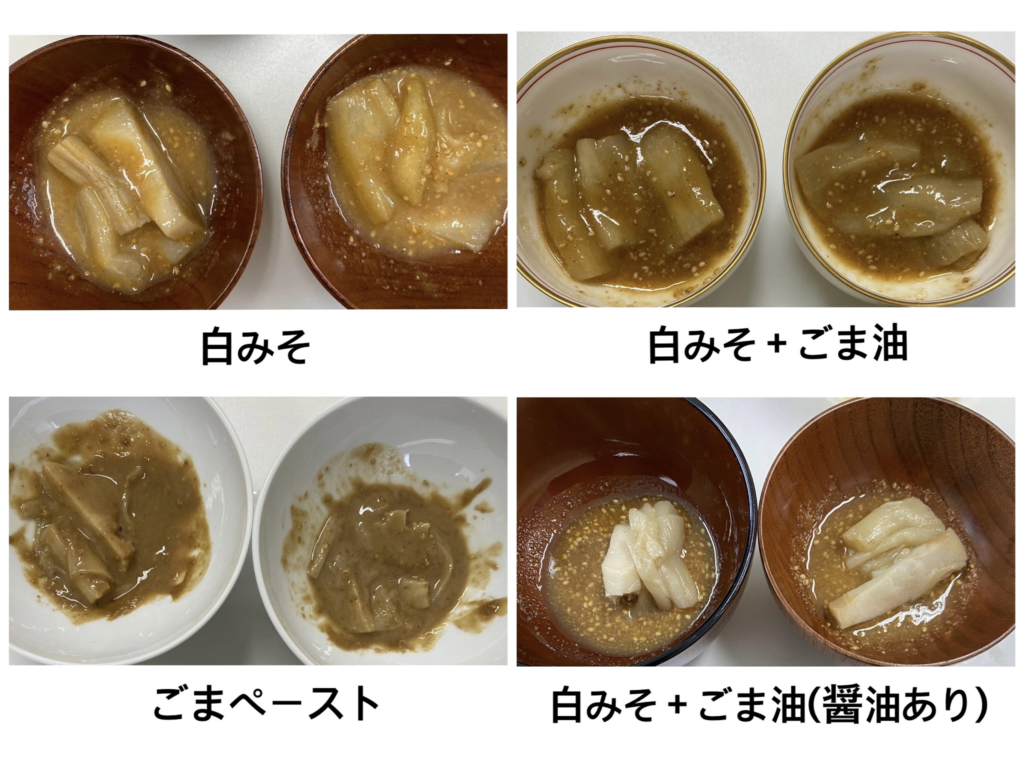

(▲子どもが食べやすい味付けになるまで、ずいき料理を何度も試作しました。)

④栄養士・管理栄養士を目指す高校生(学生)に、この分野の重要性やアピールポイントを教えてください!

人(自分自身や他者)の食行動を変えるためには、その行動について理解することから始まります。栄養教育学で学ぶ行動科学理論は、人の行動の理解につながる大変興味深い学問です。そして、さまざまなライフステージ、ライフスタイル、健康状態の対象者に栄養教育を行うには、栄養学、解剖生理学などの知識や心理学からの視点が欠かせません。また、栄養教育の計画を立て、対象者に適した分かりやすい教材を作成するには教育学の視点も必要です。このように栄養教育学では、さまざまな学問の視点を取り入れながら研究・実践活動を行います。

ぜひ一緒に学び、研究しましょう。

関連情報

RELATED 関連記事

学科カテゴリ

アーカイブ

最新の記事

- 8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

-

美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

- 8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

-

化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

- 7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~