【教員が語る!専門分野と研究室紹介 vol.7】~栄養教育学第1研究室編~

- #大学の先生

- #教員が語る!専門分野と研究室紹介

- #研究室

皆さんこんにちは!健康栄養学科です。

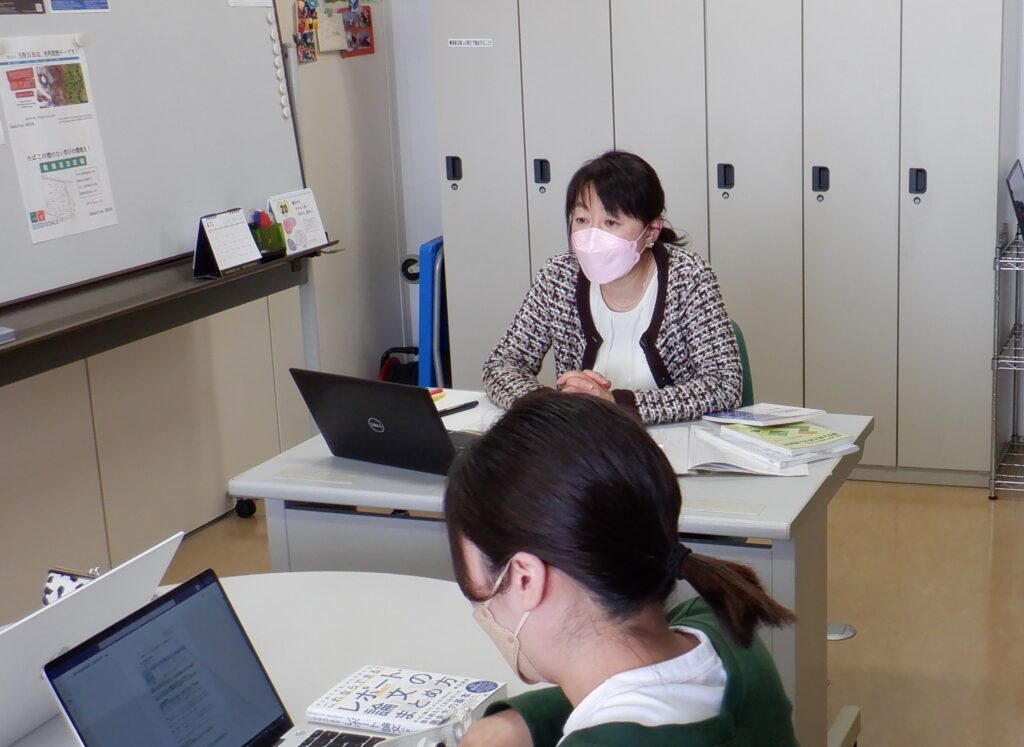

教員が語る!シリーズ第7弾は、栄養教育学第1研究室の鈴木先生です!

①研究室名・分野紹介―栄養教育学とは?

人の健康を支援するためには、まず、教育を受けた人に「自分の食生活を変えたい!」「食生活を変えよう!」という気持ちになってもらうことが大切です。次に、健康的な食生活を「実行する」そして「継続する」というプロセスが必要です。

そのような支援を行うための方法論を学ぶ専門分野として「栄養教育論」があります。実際の栄養教育場面で「どのように働きかけていくことが有効なのか?」という点について、理論的に考えていきます。

②主な担当科目(専攻|年次)

講義科目で、栄養教育のために必要な理論的基礎を学びます。その後、実習科目で、講義で学んだ理論的基礎を活用してみます。知識として学んだことを、実際に活用することで、栄養教育に必要なスキルを身に付けることをねらいとしています。

栄養教育論A(管理|2年)

栄養教育論B(食物|2年)

栄養教育論C(管理|3年)

栄養教育論実習(管理|3年)

③卒業論文で扱っているテーマについて

栄養教育のための理論的基礎は、食生活のみならず、喫煙、運動など、他の生活習慣にも応用することができます。卒業研究では、様々な授業で学んだ専門的な知識を、多くの人々に、日常生活で生かしてもらうための方法を検討しています。

・受動喫煙の防止や防煙をテーマとした健康教育教材「たばこ対策カルタ」の開発

・健康的な食生活を普及するための健康教育教材「食生活カルタ」の開発

・高校生を対象とした食教育プログラムの開発と評価-「食生活カルタ」の活用

・がん予防を普及するための健康教育教材「がんカルタ」の開発とその活用 など

④その他学内外での研究や活動について

大阪樟蔭女子大学は、SDGs活動の一環として、禁煙教育活動-Smokefree SHOIN-に取り組んでいます。喫煙は、病気の原因の中で予防可能な最大単一の原因とされています。近年、受動喫煙による健康被害を防ぐため、健康増進法という法律が改正されました。

小学校、中学校、高校では、保健科等の授業で「たばこの健康影響」について学んでこられたことと思います。大学生になっても、受動喫煙の影響を受けないことや、たばこを吸い始めないことについて、自分の意見をもつことは大切です。今一度、そのきっかけを提供できればと、学生の皆さんとともに取り組んでいます。

⑤栄養士・管理栄養士を目指す高校生(学生)に、この分野の重要性やアピールポイントを教えてください!

食生活は、「何を」「どれだけ」「いつ」「どのように」「食べるか」というように、とても複雑です。また、健康面や栄養面だけでなく、楽しみや、好き嫌いなど、その人にとって、多面的な意味をもちます。食生活以外でも、例えば、喫煙をはじめたきっかけに着目してみると、「何となく」「友人に誘われて」「好奇心で」など、人によって様々です。

健康的に過ごすためには、毎日の行動の積み重ねが大切です。ちょっとしたきっかけで健康的な行動を実行できたり、逆に、不健康な行動を選択してしまったり、ということを繰り返しています。栄養教育論を学ぶことで、その人にあった支援の方法をアレンジできる人材を目指すことができます!

関連情報

RELATED 関連記事

学科カテゴリ

アーカイブ

最新の記事

- 8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

-

美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

- 8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

-

化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

- 7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~