「大阪・上方のことば文化」フィールドワーク文楽鑑賞会

司馬遼太郎記念館のフィールドワークに続いて、6月10日(土)は日本橋の国立文楽劇場へ行きました。

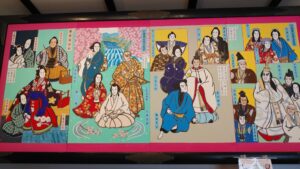

演目は牛若丸(義経)弁慶主従の出会いを描いた「五条橋」と「仮名手本忠臣蔵」より「「四段目 塩谷判官切腹の段」。

合間に解説があって、人形のこととなど詳しく紹介してくれます。

なぜだかわかりませんが、昨年よりも面白く感じました。

私もちょっと通になってきたのかな(笑)。

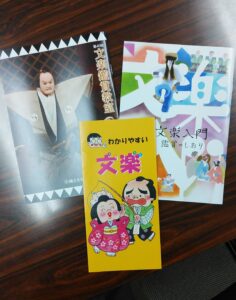

古川先生による事前事後の説明も大変詳しいもので、初音ミクとのコラボなど若い人でも興味の湧く動画も見せてもらいました。

今回はいかにも国文科らしいフィールドワークでしたね!

受講生にコメントを書いてもらったので、いくつか紹介しておきます。

「文楽の観劇を通して最も興味を持ったのは、人形の動かし方を工夫して、リアルな人間の動きを表現していたことです。人形の顔や手足を操る3人の方がいて、それぞれの方が登場人物の特徴を捉えながらどのように動かせばいいかを考えて、みんなで息を合わせているということがわかって、そんな大変なことを何十分もやるのは本当に大変なことだと思いました。男性の人形と女性の人形で動かし方が全然違うし、それぞれ細かく表情や仕草を表現出来るようになっていて、そういう細かい工夫が施されているからこそ、全く違和感なく文楽の世界に引き込まれていっていたんだなと感じました。この表情はこんな感情の時に使うけど、表情だけ変わっても感情が読み取りにくいから、それに合った動きをその都度つけているということにも、すごく関心しました。今回初めて文楽の観劇をしたけど、中高生などでも分かりやすいようなお話が取り扱われていたりするので、段階を踏んで色々な作品を観劇したいと思いました。」

「人形の仕組みや、楽器の音で状況の雰囲気や感情を表現しているところにとても興味を持った。男性の人形と女性の人形によって組み込まれている仕掛けや動かし方が全く異なり、感情の表し方も男性ならば顔の部品を動かし、女性ならば身振り手振りで表すなど性別によって異なる点が興味深いと思った。また、人形が歩いている際に足の部分を操作している人が足音を大きく鳴らすことによって、力強さを表現していることが分かった。

楽器による雰囲気や空気感の表現は、ただセリフを言うだけの状態とは違い人形の感情も楽器の音を通して表されているので、遠くの席から見ていても劇中がどのような状況にあるか、または人形がどのような感情なのかが分かりやすく、内容に詳しくない状態でも集中して観劇することができた。

展示されている人形を見た時は、観劇するだけでは分からなかった指の部分や目元など細かな点を見ることができて、細部も作り込まれていることがよく分かった。」

「私は今回観劇した仮名手本忠臣蔵のもとになった「赤穂事件」について興味をもちました。忠臣蔵は映画やドラマにもなっているので聞いたことがありましたが、見たことはありませんでした。なので今回初めて忠臣蔵が「赤穂事件」をもとにしてつくられた話だということを知りました。高校では日本史を選択していたのですが、赤穂事件については授業で習った覚えがなく、「大石内蔵助」や「四十七士」という言葉を聞いたことがあるぐらいの知識しかなかったのでくわしく知りたいと思いました。

観劇する前は「長いな、、、」と思っていましたが、いざ始まると鮒のようだと罵るシーンの言葉の畳みかけや高師直に斬りかかり屋敷中がパニックになるシーンの迫力に見入ってしまいあっという間でした。演奏があることでその場に臨場感が生まれ、見ていて飽きませんでした。それに、普段楽器の生演奏を聴く機会なんてなかなか無いので新鮮でした。」

全部紹介しきれないのが残念ですが、どのコメントもしっかり書いてあって、選ぶのに苦労するほどでした。

みんな満足したようで、よかったです!

関連情報

RELATED 関連記事

学科カテゴリ

アーカイブ

最新の記事

- 8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

-

美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-

- 8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

- 化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

-

化粧ファッション学科卒業研究中間発表会

- 7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~

-

7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~